Riojanos contra la Inquisición

Dos riojanos ilustres, el camerano Manuel García Herreros y el rinconero Juan Antonio Llorente, fueron quienes echaron la tierra que logró enterrar para siempre la Inquisición Española. Fue en el siglo XIX. El primero, lo hizo a través de la ley, como ponente constitucional, a la sombra de las Cortes de Cádiz. El segundo, que conocía bien los entresijos del Santo Oficio, cambió de bando y denunció en Francia las atrocidades cometidas por Torquemada y los continuadores de su atroz obra. Pero La Rioja y la Inquisición ya se conocía de tiempo atrás.

Pocas décadas después de que los Reyes Católicos fundaron la Inquisición española (1478), Calahorra fue elegida sede del distrito de la zona norte en 1521, si bien en 1570 se trasladó a Logroño. Su poder abarcaba el Reino de Navarra, el Obispado de Calahorra y La Calzada, el Señorío de Vizcaya, Guipúzcoa, la jurisdicción del Arzobispado de Burgos por los Montes de Oca a San Vicente de la Barquera (Cantabria) y el Obispado de Tarazona, hasta los límites del Reino de Aragón. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el Tribunal de la Inquisición de Logroño acaparó un gran influjo político y religioso, respaldado por los Austrias y, después, por los Borbones

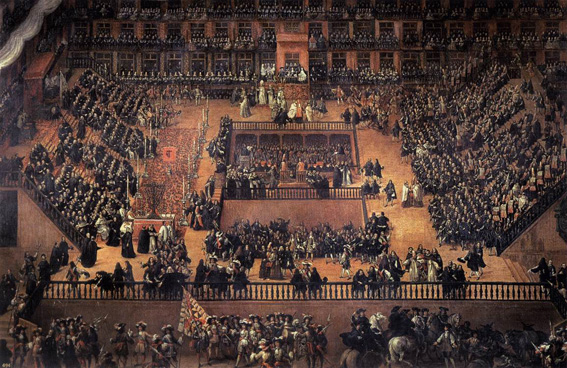

El Auto de fe de 1610

El Auto de fe de Logroño, celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 1610, fue su proceso más conocido. Puso fin a la causa contra las llamadas brujas de Zugarramurdi con la quema de once personas en la zona conocida como ‘Los Quemados’, junto al Pozo Cubillas. Fue el juicio más importante y sanguinario llevado a cabo en La Rioja. El día anterior a la ejecución, se colocó frente al Ayuntamiento Logroño, el antiguo portalón situado en la calle Portales, frente a Juan Lobo, un gran tablado con sus tribunas, sus bancadas y sus palcos. Una villa de apenas 5.000 vecinos recibió 30.000 visitantes, lo que multiplicó la superchería, desató la psicosis colectiva y alentó el pánico hacia la supuesta secta.

Más de 50 habitantes de Zugarramurdi y Urdax habían permanecido hasta dos años en las cárceles del Santo Oficio en Logroño. Los inquisidores abonaron la creencia de que aquella zona del Pirineo navarro había caído bajo el influjo de una secta satánica que oficiaba rituales y akelarres en cuevas. Tras obtener confesiones bajo tortura, condenaron a la hoguera a los once que se negaron a confesarse brujos; seis de ellos fueron quemados vivos y otros cinco en efigie (una escultura de madera por cada uno de ellos, junto a sus restos mortales).

Meses después, el inquisidor más escéptico de los tres, Alonso de Salazar y Frías, fue encargado por el Tribunal para que siguiera investigando el caso. Este canonista de origen burgalés y formación salmantina viajó al valle del Baztán para interrogar a los sospechosos. Los lugareños, ignorantes, temerosos de la condenación eterna y de los castigos del Santo Oficio, se acusaban de brujería los unos a los otros por decenas, incluso por cientos. Ocho meses después, Salazar regresó a Logroño con 1.802 confesiones de brujería y 5.000 inculpaciones.

Paradójicamente, la Inquisición terminaría por disuadirse a sí misma de las viejas creencias demoníacas debido al trabajo exhaustivo de Salazar, «el abogado de las brujas», un adelantado a su tiempo que demostró que «no hubo brujos ni brujas hasta que se habló de ello». La decisión de apaciguar al pueblo atemorizado y, al tiempo, no socavar el poder del Santo Oficio sería eficaz: perdón y silencio, no más hogueras como las de Logroño. Y así fue como España dejó de quemar falsos brujos, gentes inocentes, un siglo antes que en el resto de Europa, pues en Alemania e Inglaterra miles de infelices siguieron ardiendo a manos de los demonios de este mundo.

La difusión mundial del Auto de fe llegó de la mano del impresor Juan de Mongastón, quien publicó en Logroño una auténtica crónica periodística: ‘Relación de las personas que salieron al Auto de fe…’ . El texto sirvió de fuente de inspiración para literatos como Leandro Fernández de Moratín que, entre comedia y comedia, escribió sobre este extraordinario horror. También el artista aragonés Francisco de Goya se inspiró en el Auto de fe y en las brujas de Zugarramurdi, para pintar obras como ‘El Akelarre’ o ‘El Gran Cabrón’.

La ‘leyenda negra’

En los siglos XVII y XVIII, el antiguo Palacio de la Inquisición de Logroño era un edificio imponente, de notable importancia histórica y arquitectónica, que se encontraba junto a calle del Norte, muy cercano al exconvento de Valbuena y al Cubo del Revellín. De hecho, cuando el ilustrado asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos realizó sus viajes por España (1790 y 1810), destacó de Logroño su edificio inquisitorial. Sin embargo, durante la Guerra de la Independencia el tribunal sufrió graves daños y, tras la posterior la abolición del Santo Oficio, cayó en ruinas. La manida ‘Leyenda negra’ española, que rozó su máximo esplendor en el reinado de Felipe II, impulsada por Inglaterra y los Países Bajos, enemigos del imperio, fue agrandada por ilustrados y afrancesados en los siglos XVIII y XIX. Uno de ellos fue el rinconero Juan Antonio Llorente, que publicó desde dentro los desmanes de la Inquisición. Pero al tiempo que Llorente socavaba con sus arengas y escritos la fama del Santo Oficio, el camerano García Herreros lanzaba una carga de profundidad contra la Inquisición en plena Guerra de la Independencia.

El 22 de enero de 1813, tras largo debate, las Cortes de Cádiz aprobaron la abolición del Tribunal de la Inquisición por 90 votos a favor y 60 en contra. De la brillante intervención de García Herreros, entresacamos estos párrafos: «…No es compatible ni con la soberanía ni con la independencia de la Nación. En los juicios de la Inquisición no tiene influjo alguno la autoridad civil, pues se arresta a los españoles, se les atormenta, se les condena civilmente, sin que se pueda conocer ni intervenir en modo alguno la potestad secular; se arreglan además los juicios: se procede en el sumario, probanzas y sentencias por las leyes dictadas por el Inquisidor General. ¿De qué modo ejerce la Nación la soberanía en los juicios de la Inquisición? De ninguno. El Inquisidor es un soberano en medio de una nación soberana o al lado de un príncipe soberano, porque dicta leyes, las aplica a los casos particulares y vela sobre su ejecución…». Y, como colofón, el camerano argumentó: «Es evidente la incompatibilidad de la Constitución política de la Monarquía, que ha restablecido la soberanía e independencia de la Nación, la libertad civil de los españoles y la facultad justa de enunciar sus ideas políticas, con el Tribunal de la Inquisición, que a todo se opone».

Punto y final

La Inquisición fue abolida por Napoleón y por el rey José I (1808-1812), restaurada cuando Fernando VII recuperó el trono en 1814; de nuevo abolida en el Trienio Liberal y, con el regreso del absolutismo, aunque no fue formalmente restablecida, la Inquisición volvió a actuar de facto bajo la fórmula de las Juntas de Fe. Quedó definitivamente abolida el 15 de julio de 1834, por la regente María Cristina de Borbón, en la minoría de edad de Isabel II. Era ministro de Gracia y Justicia Manuel García Herreros.

Manuel García Herreros Ministro de Gracia y Justicia

La rúbrica que puso fin al Santo Oficio

Nacido en San Román (1767), en el seno una familia de labradores, Manuel García Herreros viajó siendo muy joven a México. Sin embargo, pronto se percató de que su vocación no avanzaba por la senda de los negocios, aunque sí por el de las leyes, por lo que se doctoró en Derecho por la Universidad de Alcalá y fue designado procurador general del Reino (1803). Elegido diputado por Soria para las Cortes Constituyentes de Cádiz –San Román pertenecía por aquel entonces a esa provincia–, destacó por su vehemencia revolucionaria y su altura jurídica. Era tal la defensa de sus argumentos que fue apodado ‘El Numantino’. De regreso desde las Cortes gaditanas a Madrid, fue elegido magistrado de la Audiencia de la capital española y, poco después, ministro de Gracia y Justicia (1813). Tras la vuelta de Fernando VII al trono –posiblemente el rey más nefasto de la Historia de España– fue procesado por su pensamiento liberal y condenado a 8 años de cárcel en el penal de las islas Alhucemas. La revolución de Rafael del Riego (1820) le devolvió la libertad y, meses después, la cartera de Gracia y Justicia (8 de abril). Este camerano inquieto ocupó también los cargos de regidor de Madrid, consejero de Estado y ministro de la Gobernación durante el Trienio Liberal. Sin embargo, la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823) para rescatar al monarca absolutista le obligó a exiliarse en Francia durante la Década Ominosa. De regreso a España, tras la muerte del Fernando VII, fue prócer del Reino, consejero de Estado y ministro de Justicia. Falleció a los 70 años, en plena I Guerra Carlista (1837).

Juan Antonio Llorente Clérigo y apóstata

El inquisidor que apostó por cambiar de bando

Juan Antonio Llorente fue un erudito, político y eclesiástico apóstata riojano, al que el gran Marcelino Menéndez Pelayo definió como «canónigo volteriano, escritor venal y corrompido… dos veces renegado, como español y como sacerdote», en su magistral obra ‘Historia de los heterodoxos españoles’ . Natural de Rincón de Soto (1756), Juan Antonio Llorente desempeñó la labor de inquisidor hasta que, influido por las ideas ilustradas, cambió de bando. Exiliado en Francia, publicó ‘Histoire critique de l’Inquisition espagnole’ (1817 y 1818), cuatro volúmenes muy explícitos de cómo se las gastaba el Santo Oficio. Su ‘Carta al señor Clausel de Coussergues sobre la Inquisición española’, como adenda a la citada ‘Historia crítica…’ constituyó un auténtico best-seller en la Europa del siglo XIX, traducida al inglés, alemán, italiano y holandés, si bien en España fue prohibida por Fernando VII. En esa obra, el rinconero hizo primer balance histórico de las víctimas del Santo Oficio y que cifraba –entre los años 1481 y 1788– en un total de 34.382 presos quemados en la hoguera, 17.690 ‘quemados en estatua’ (reos fugados o fallecidos) y 291.450 condenados a reclusión. Si bien es cierto que, según las últimas investigaciones, Llorente pudo inflar las cifras, su obra fue un mazazo definitivo para el Santo Oficio. Tras el pronunciamiento de Riego, el riojano apoyó el nuevo estado liberal, al tiempo que era expulsado de Francia por sus actividades como carbonario. Tuvo un papel relevante durante el Trienio Liberal, hasta que falleció en Madrid en 1823.

Resumiendo

¿Qué era la Inquisición?

Una institución judicial creada por el Pontificado en la Edad Media, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a los culpables de herejía.

Los orígenes

Surge en el siglo XII, en el sur de Francia, en respuesta a la doctrina albigense, época en la que el Papa Inocencio III lanzó una feroz cruzada contra los seguidores de la «herejía».

Nacimiento oficial

La Inquisición se constituyó en 1231, bajo el mandato del Papa Gregorio IX. El cargo de inquisidor fue confiado casi en exclusiva a franciscanos y dominicos, debido a su mejor preparación teológica y a su supuesto rechazo de las ambiciones mundanas.

El Santo Oficio

Alarmado por la difusión del protestantismo, en 1542 el Papa Pablo III estableció en Roma la Congregación de la Inquisición, conocida como el Santo Oficio.

La Inquisición española

Fue fundada en el año 1478, a propuesta de los Reyes Católicos, como un instrumento en manos del Estado, más que de la Iglesia. El apoyo de la monarquía al Santo Oficio, sobre todo de Felipe II, repercutió en la religión, la política o la cultura. Torquemada, el primero y más exacerbado gran inquisidor, ejecutó a miles de supuestos herejes.

Auto de fe

Era el sermo generalis o Auto de fe, que, en realidad, se trataba de la escenificación de las sentencias y los castigos para quienes confesaban o eran declarados culpables. Consistía en una ceremonia pública al final de todo el proceso.

Los perseguidos

Aunque en sus comienzos dedicó más atención a los albigenses y a otras herejías, más tarde las víctimas del Santo Oficio fueron brujas, adivinos, judíos, moriscos, falsos conversos…

El final

La Inquisición quedó oficialmente suprimida en 1834, con la firma de García Herreros, aunque el primer aviso lo recibió en las Cortes de Cádiz (1813), también por parte del mismo político de San Román de Cameros.