Catástrofe ferroviaria

Era poco más de la una y cuarto de la tarde del 3 de enero de 1944 cuando el correo-expreso nº 421, procedente de Madrid y destino La Coruña, atravesó la estación leonesa de Torre del Bierzo a toda máquina. Kilómetros antes, el convoy debería haber parado en Albares de La Granja, pero el maquinista había perdido el control de la locomotora. Los frenos no respondían.

De inmediato, el jefe de la estación de Albares dio la alarma a Torre del Bierzo, donde se ordenó la colocación de traviesas sobre la vía para intentar detener el tren. No dio tiempo.

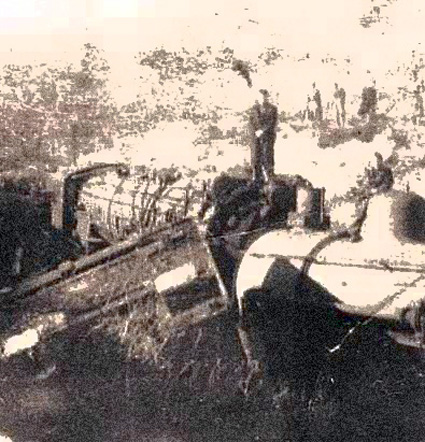

El correo-expreso nº 421 penetró desbocado en el túnel nº 20 y, entre tinieblas, se estampó violentamente contra una locomotora en maniobras y un tren mercancías. La virulencia de la colisión convirtió los vagones en amasijos de hierros retorcidos, astillas de madera que más parecía lanzas y jirones de ropa ensangrentada. Como si fuera mediodía, el lóbrego túnel quedó iluminado por el fuego, que se extendió a lo largo de la galería.

Al día siguiente, la noticia apenas tuvo eco en algún diario nacional, en el que se apuntaba la extracción de 26 cadáveres, algún desaparecido y 61 heridos entre leves y graves. La cifra oficial de muertos –de la que no informó la Prensa– fue de 78, pero siempre existió la sospecha de que el Régimen franquista había ocultado la magnitud real de la catástrofe. Así fue.

Con la llegada de la democracia, la posterior investigación concluyó que, en realidad, los fallecidos fueron entre 500 y 800, idéntica estimación que recoge el ‘Libro Guinness de los Récords’ como una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de la humanidad.

Setenta años después, en Santiago, la transparencia informativa ha permitido a los españoles sacar lo mejor de ellos mismos y evitar, así, más muerte y dolor.