El orden de factores… sí altera el producto

“Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable”

Voltaire

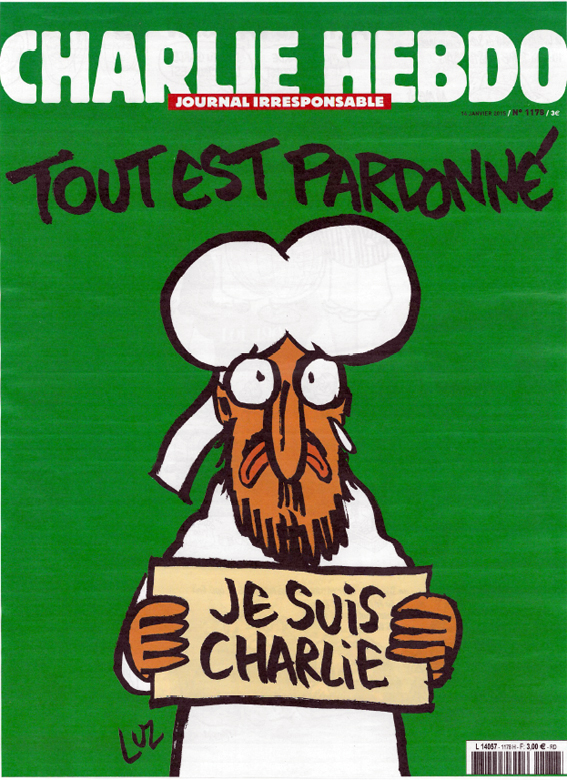

El debate entre creencias religiosas y libertad de expresión, que se ha suscitado tras el ataque yihadista contra la publicación satírica francesa ‘Charlie Hebdo’, evidencia que el ser humano continúa sin tener demasiado claras sus prioridades. Cuando hablamos de integrismo, de fanatismo, en realidad nos estamos enfrentando, como diría Winston Churchill, a aquellos que no pueden cambiar de opinión y, además, no quieren cambiar de tema.

Quizá por eso vive Occidente con angustia la posibilidad cierta de que el fundamentalismo islámico multiplique su violencia indiscriminada por todo el mundo, pues se trata de una forma de terrorismo difícil de localizar, más cuando pivota sobre uno o varios tipos, con un arma entre las manos, abducidos por la recompensa de un paraíso –uríes incluidas- que los libere de un mundo que se les muestra hostil.

Días después de la barbarie de París, enterradas ya las víctimas mortales, algunas voces autorizadas comienzan a invocar el respeto hacia las creencias religiosas, poniendo en tela de juicio el valor intrínseco de la libertad de expresión. Hasta el Papa Francisco, en un desafortunado desliz de pecado venial con penitencia, habla de “esperar un puñetazo si oigo hablar mal de mi madre”.

Sin embargo, hay algo que olvidan quienes pretenden anteponer la fe a la libertad en el mundo en que habitan: que la ley está por encima de cualquier creencia, que la religión debe permanecer en el ámbito de la vida privada de las personas y no dedicarse a regir las pautas de la sociedad. Nadie puede tomarse la justicia por su mano en nombre de Alá ni de Marx ni de la Cienciología, y menos portando un kalashnikov.

En este caso, el orden de factores… sí altera el producto.