Cinco Pesos, qué bueno que viniste

Ya de muy crío me fascinaba la calle República Argentina, que en realidad es avenida. Porque me dejaba noqueado que tres de sus bares adoptaran una nomenclatura tan adecuada a la propia denominación de la calle, que me parecía llegada de allende los mares, como se decía entones: el Tucumán, el Mar del Plata y el Cinco Pesos. Que era la moneda nacional de aquel país lejano que yo había adoptado como mi segunda patria, a pesar de Perón y de Evita, dos seres cargantes. Muy cargantes. Atorantes, que diría un paisano suyo. Peronistas y montoneros al margen, de Argentina me atraían unas cuantas cosas. El tango, por ejemplo, del que me confieso devoto. Sus futbolistas, claro, que colonizaron (con perdón) mis primeras colecciones de cromos mediante la llegada de aquel tipo de jugador al que llamaban oriundo, una especie de ciudadano del mundo natural sin embargo de Argentina, cuyos padres o abuelos habían nacido (supuestamente) en Galicia, de lo que ellos se acababan de enterar: es famoso el caso de aquel futbolista que confesó que su familia procedía de un lugar muy español llamado… Celta de Vigo. Y, sobre todo, Argentina me tenía conquistado el corazón desde que confirmé en los viejos mapamundis que estaba ante un país infinito, con sus gauchos y sus boleadoras, un país inmenso que sin embargo cabía en el primer libro que me cautivó como precoz lector: Corazón, de Edmudo de Amicis. Protagonizado uno de sus capítulos por un chaval de mi edad que se tenía que ir a Argentina a buscar a su madre… Etcétera. El resto es historia. Historia televisiva: no te vayas, mamá. Lo dicho: etcétera.

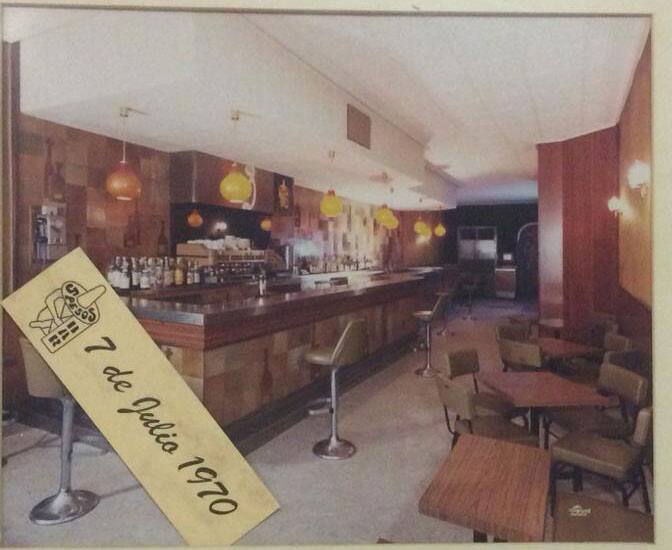

De modo que se entenderá mi predilección por una calle donde se alojaban bares cuyos nombres remitían al idolatrado país americano. Esa calle tan unida luego a mi corazón en blanco y rojo: la calle que desembocaba en Las Gaunas, el viejo estadio. El genuino. En uno de cuyos bares además me aprovisionaba de la entrada (de cadete, por cierto, hasta que me fui a la mili: yo confieso) para acercarme al cercano campo de fútbol. Ese bar era el Cinco Pesos, al que todavía hoy le rindo un homenaje retrospectivo cada vez que cruzo por delante de su puerta: ché, qué bueno que viniste. Porque me recuerdo feliz adquiriendo mi localidad para ver al Logroñés en medio de un tumultuoso ambiente desbordante de humo de farias y el festivo bullicio que aseguraban sus parroquianos, adictos en efecto al café, copa y puro propio de los prolegómenos futboleros. De cuando aún no odiaba el fútbol moderno.

Pero si menciono hoy al Cinco Pesos no es tanto para rendir tributo a aquellos sus primeros años ahora que está a punto de ingresar como yo en la cincuentena. Le dedico estas líneas porque su dueño, el caballero llamado Martín, me sorprendió la otra mañana matea con un rasgo que antes era habitual con los habituales de este o de cualquier bar: invitar a una ronda. De tigres, por cierto. De sus inmarcesibles tigres, patrimonio del Logroño culinario, cuya fórmula custodia con un ejemplar sentido de la discreción. Y que siguen sabiendo mejor que bien, con la dosis justa de picante. Don Martín convidó además a la clientela a un trago de zurracapote, otro gesto modélico que, como recordaba arriba, no era antaño tan inhabitual. Casi cada bar logroñés lo servía en fiestas, compitiendo por el honorífico rango de ofrecer el mejor de la ciudad. El de Martín, por cierto, estaba estupendo.

Tan estupendo como su memoria. Porque acto seguido recorrió el local de arriba a abajo señalando dónde se situaba la mesita donde se vendían las entradas para el Logroñés y uno podía cerrar los ojos y volverse a ver de cadete rumbo a Las Gaunas. Y luego señaló otro rincón dedicado igualmente a esos menesteres, recorrido por un biombo que aseguró que todavía conserva: esa mesita donde se despachaban las localidades para la pelota y el boxeo. Porque sí, amiguitos: antaño hubo boxeo en Logroño, veladas setenteras donde alguna vez rivalizaron leyendas de la época como Perico Fernández o Alfredo Evangelista, púgil hispano-uruguayo que compitió un día por el título mundial de los pesos pesados. Nada menos. Una mole a quien Martín no olvida. Imposible: resulta que el pesaje previo al combate que disputó en Logroño se celebró en el mismísimo Cinco Pesos, por donde se paseó en calzones camino de la báscula. A ver qué bar logroñés iguala eso.

De modo que valgan estas apresuradas líneas para saldar la deuda antigua que mantengo con esta calle y sus bares. Sobre todo, con este Cinco Pesos. Que como se deduce ha sido siempre más que un bar. Un auténtico icono ciudadano. Cuyo propietario cultiva la tradición de ser obsequioso con sus feligreses como fue norma no hace tanto, en la idea de que ellos, sus parroquianos, le corresponderán con una fidelidad a prueba de modas. Ahora que la calle y su entorno se han convertido en una alternativa a los bares del centro (lo que siempre fueron en realidad: República Argentina luce una arraigada tradición en este tipo de ritos logroñeses), el Cinco Pesos puede presumir de todo lo antedicho (sus tigres, sus casi cincuenta años) y sobre todo de no haber transigido con el canon de la modernidad que arrebata su identidad a los bares más queridos. Y podrá además enorgullecerse de su devoción hacia la historia de Logroño mientras siga sirviendo por San Mateo ese zurracapote que sabe a gloria. Fresquito y en porrón.

P. D. El hábito del zurracapote ha ido declinando con el paso del tiempo, de modo que apenas algunos bares rinden tributo a este exquisito néctar, tan riojano. Y tan mateo, tan festivo. El bar Gil de (también) República Argentina se vanagloria de servirlo durante todo el año, como una especie de último mohicano. En fiestas, lo he encontrado este año en La Tavina, aunque mi itinerario en esta materia está pespunteado por los chamizos de los partidos políticos, que también en esto rivalizan. Probé el del PSOE, el del PR+ y el del PP, por ese orden, en plan Chicote. Y concluyo otorgando un empate: todos me gustaron pero a todos les faltaba algo. Vino tinto en vez de clarete a la pócima socialista; algo más de frescura, como era habitual en su chamizo de la San Juan, al bebedizo regionalista. Y un porrón que mease un poco menos en el local popular, donde me coroné la pechera.