Verano del 87

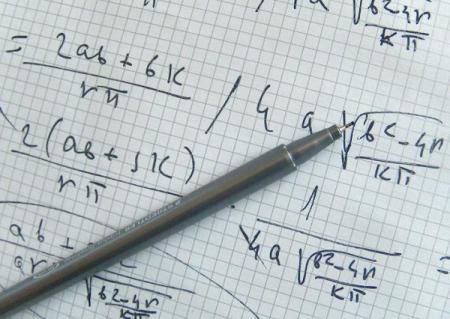

Aquel año aconteció un milagro: aprobé matemáticas. Fue un aprobado raspado, famélico, casi sietemesino. Como en casa sabían que las casualidades no se repiten y ante la perspectiva de pasar en breve a la universidad, decretaron que aquel verano debía buscarme un profesor particular para desentrañar sin presión el misterio de las derivadas y la trigonometría. Entonces, un compañero tan alérgico como yo a los números me habló de él: El Ilarraza. Así, sin nombre propio. Era sólo un apellido precedido de un determinante pero, según mi amigo, poseía propiedades mágicas. Tras pasar por infinitas academias, había sido el único capaz de hacerle sacar adelante una asignatura que suspendía desde que tenía uso de razón. Era el profeta al que los desahuciados acudían para convertir el agua en vino, los ceros en cincos. El Ilarraza daba clases en una modesta entreplanta con fluorescentes que parpadeaban, vestía una bata blanca y fumaba con avidez. En cuanto timbré su puerta, preguntó en qué curso estaba y fue a su despacho para regresar con un mamotreto lleno de ejercicios. Pasé el vereno cumplimentándolos y descubriendo, para mi sorpresa, que podía existir cierto placer en descifrar ese inextricable universo de la matemáticas. Cuando mi madre acudió a pagarle las 1.500 pesetas que cobraba, ensalzó ante ella mis progresos y le sugirió, eso sí, que escogiera para mí alguna carrera de letras. Periodismo o algo así.